首页 - 走进老字号 - 品牌溯源

老万宝

“老万宝”字号历史悠悠,由六百余年前沈万三与友人在南京“笑谈之间”创立。

沈万三是明朝初年的江南首富,有着丰富的经商经验。

据史料记载,朱元璋建都南京后,为繁荣京城,颁布了“徙富民充实京师”的“迁富”令;沈万三为富商之首,自在“迁富”之列。

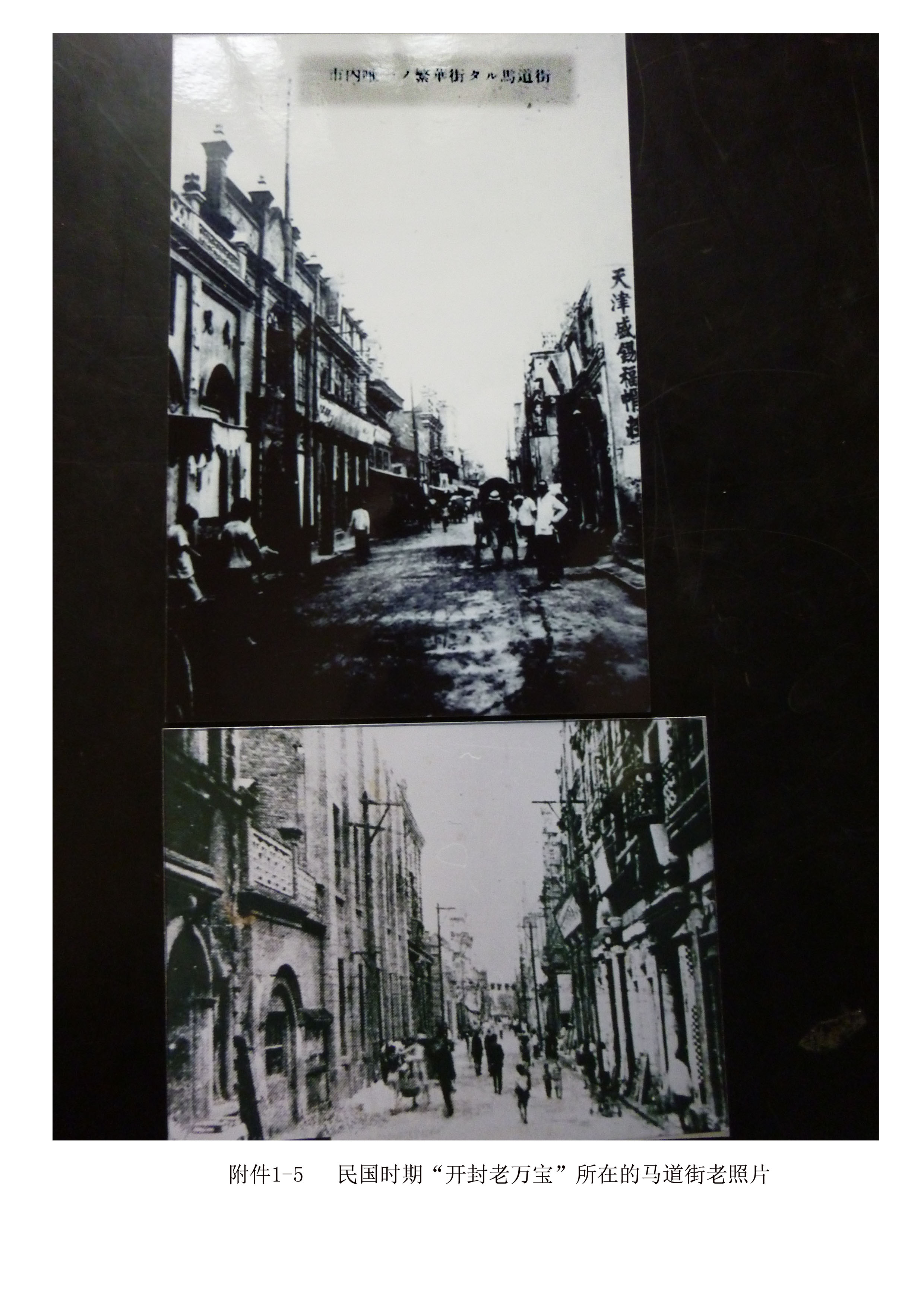

迁到南京后,沈万三的经营经验也带到了南京,很快在南京开了一系列“沈字号”商铺,其中不少至今尚有遗迹可寻,如:他开酒坊的地方,现在仍叫“白酒坊”;他办窑烧砖的地方,现在仍叫“窑湾街”;他利用秦淮河水道搞水运建起的两个码头,现在仍叫“上码头”、“下码头”;他放马、堆草之处,现在仍叫“马道街”、“堆草巷”。此外,饮虹园、箍桶巷、白鹭洲、玄武湖等地名都与沈万三有关联。

沈万三在财源滚滚的同时,很快声名鹊起,“沈字商号”成为名噪一时的南京第一商号。

在沈万三众多的商铺中,尤以金银珠宝商铺为最。他以商人的精明,分析南京的特点,认为经营珠宝利大弊小、受益良多,概括有三:其一,珠宝之利倍于丝绸、木材,且无转运烦难之虞;其二,南京为京师之地,众多外商番客、官宦望族,必求奇珍异宝,可辨赝识真,无愁购销;其三,即使世事变迁,珠宝体积小,分量轻,随身可携,纵有沉积,留于子孙,货值可保。因此,当时南京的繁华闹市之处,他都布有“沈记”金银珠宝商铺。

这一日,风和日丽,沈万三和好友梅思祖饭后闲游。经过沈万三的努力,他在应天府的商业布局已经基本完成。看着沿途市景随处可见的“沈记商铺”条幌,两人心里都十分高兴!他们从聚宝山(今雨花台)下来,过聚宝桥(今长干桥),由正南门(中华门)进入,再过镇淮桥,沿着信国公汤和居住的桐树湾(今信府河),步行至堆金桥(今小西湖)、小油坊巷,往沈万三居住的马道街踱步而去。

堆金桥,风景秀丽,时有池塘,美如西湖。湖面不大,水清可人;湖岸垂柳,倒映水中,枝叶可鉴!湖傍不远处,有德庆庵;再过去,一大片房屋是明朝设置的专门用来接待外地、外番来京人员居住的场所,四方朝贡使节、商贾人物云集,商铺栉比,人群熙攘,热闹非凡!沈万三在此经营绸布庄、古玩店、粮米店;其中“沈记金银珠宝”狼牙旗条幌,白底红字,迎风飘扬,犹为引人注目。

二人不觉放慢了脚步。梅思祖是一位阅历丰富、根基深厚、长于武功又极善经营之人。他在金银珠宝店前,伫足端详飘动的条幌,侧首对沈万三说:“万三兄,吾思之,此幌用沈记,略庸中也,不如用万宝。万者,万三兄名;宝者,聚宝之意、金银珠宝之谓也。兄意下如何?”沈万三听后大喜,应曰:“兄言瑰意琦行,妙哉!吾同此意!”说完,沈万三意犹未尽,想了想,说道:“梅兄,此字号流芳万古不衰,加一老字更佳,就叫老万宝,如何?” 两人“抚掌,大笑而定”。

于是,第一面“老万宝银楼”条幌,六百余年前,在应天府城南堆金桥“沈记金银珠宝店铺”前扬起!

南京沈万三故居,为现今马道街5、7、9号,明清时期一直作为官衙,太平天国时为赞王府,现是南京市秦淮区政府的办事机构。遗址处尚有遗迹可寻。六百余年前沈万三与梅思祖笑定“老万宝”字号、以及第一家“老万宝银楼”诞生地,应距沈万三故居不远、临近今“老门东”所在地。

沈万三与好友在南京创立“老万宝”字号的一段佳话,口口相传,流传至今,一直被“老万宝”的后人们奉为美谈!

协会地址:南京市秦淮区中山南路288号苏贸大厦14楼E座

南京市老字号协会版权所有,对违反版权者保留一切追索权利

联系电话:025-86562875 传 真:025-86602176

网 址:http://www.njlzh.com

建议使用1024*768分辨率,IE8.0以上版本浏览器访问本网站